Seit 2014 haben wir bei Stadt von Unten uns für eine gerechtere Stadtentwicklung eingesetzt, für alle die verdrängt werden, die wenig im Geldbeutel haben oder aus andere Gründen ausgeschlossen werden. Als Gruppe haben wir nun beschlossen uns aufzulösen – als Einzelpersonen machen wir alle auf die ein oder andere Art mit der (stadt-)politischen Arbeit weiter.

Wir schauen mit einem weinenden Auge und einem lachenden Auge auf die gemeinsame Zeit zurück. Weinend vor allem, weil die Zeit vorbei ist, aber auch angesichts der vielen Konflikte mit Politiker:innen und innerhalb der Zivilgesellschaft. Lachend, weil wir ganz überwiegend eine wunderbare Zeit zusammen als Gruppe und mit unseren vielen Mitstreiter:innen hatten. Und natürlich weil wir gemeinsam mit diesen vielen tollen Menschen einige politische Forderungen durchsetzen konnten: Wir haben die Privatisierung des Dragonerareals verhindert (extra-Lacher geht an Wolfgang Schäuble); wir haben das Thema bezahlbarer Neubau in der mietenpolitischen Bewegung stark gemacht; mit unseren 100%-Forderungen haben wir mit dazu beigetragen, dass der Anteil des sozialen Wohnungsbaus im kommunalen Neubau deutlich gestiegen ist; wir haben eine kooperative Stadtentwicklung des Dragonerareals durchgesetzt, in der zivilgesellschaftliche Vertreter:innen mit gleichem Stimmrecht am Tisch Sitzen wie Politik und Verwaltung; wir haben die Vergabe alles Grundstücke auf dem Dragonerareal in Erbbaurecht durchgesetzt; unsere Ideen zur demokratischen Mitbestimmung bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen sind in die Kampagne Deutsche Wohnen & Co Enteignen eingeflossen; und diese Liste ließe sich fortsetzen.

Nach unserem Ausstieg aus dem Kooperationsverfahren haben wir uns zusammengesetzt und überlegt wo und wie unsere Erfahrungen, unsere Verbindungen und das angehäufte Wissen am besten aufgehoben sind. Dabei ist uns klar geworden, dass wir ein die vielen Ansätze und Interessen in der Gruppe verbindendes Element wie es das Dragonerareal war, nicht ein zweites Mal reproduzieren können. Die Auflösung der Gruppe scheint uns die logische Konsequenz. Aber wir alle machen weiter mit dem Pläne aushecken, Politiker:innen-nerven und 100%ig realen Utopien in der und für die Stadt von unten.

Autoren-Archiv: admin

Auskooperiert – Warum Stadt von Unten das Kooperationsverfahren zum Dragonerareal verlässt

Wie alles begann

Mir konkreten Utopien gegen die Alternativlosigkeit

Stadt von Unten gründete sich aus der Erfahrung jahrelanger Abwehrkämpfe gegen Aufwertung, Verdrängung und neoliberale Stadtentwicklung in Berlin. In diesen Kämpfen konnten zwar einige Erfolge erzielt werden, allerdings nur in wenigen Fällen über den einzelnen Konflikt hinaus und ohne verbunden zu sein mit einer Vision, wie Stadt stattdessen gestaltet werden sollte. Seit 2014 haben wir als Stadt von Unten – erst als Bündnis mehrerer Gruppen, Hausprojekte und Einzelpersonen, später als Initiative – auf dem so genannten Dragonerareal versucht, den Kampf gegen die vorherrschende Stadtpolitik mit einer utopischen Vision zu verbinden: Ein Vergesellschaftungsmodell im Interesse der Mieter*innen, selbstverwaltet und kommunal, 100 Prozent bezahlbar, dauerhaft gegen Privatisierung gesichert und demokratisch verwaltet. Dieses an einem konkreten Ort entwickelte und umgesetzte Modell sollte Beispiel für eine nicht gewinnorientierte und demokratische Stadtentwicklung an vielen anderen Orten werden und zeigen, dass eine andere Stadtentwicklung möglich ist. Gemeinsam mit vielen anderen haben wir die Privatisierung verhindert, das Dragonerareal in ein Experimentier- und Kampffeld für eine linke Stadtpolitik verwandelt und einen Kooperationsprozess mit Politik und Verwaltung erwirkt, um die hier formulierten Ziele als Modellprojekt am sogenannten Dragonerareal durchzusetzen.

In diesem Kooperationsprozess, der im Jahr 2018 begann, haben wir einiges erreicht. Im folgenden Text sollen also nicht die realpolitischen Erfolge kleingeredet werden, die es im Kooperationsprozess für uns und andere Initiativen durchaus gab, sondern beschrieben werden, warum wir jetzt als Initiative aus der Kooperation austeigen.

Allein die Tatsache, dass wir mit der Verhinderung der Privatisierung und der Entwicklung eines Vergesellschaftungsmodells vom Abwehrkampf in die politische Offensive gekommen sind, ist alles andere als selbstverständlich. Und „selbstverwaltet & kommunal“ blieb nicht nur ein Slogan: Wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit dem Land Berlin und Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ausgehandelt, in der, neben der Etablierung eines paritätisch besetzten Entscheidungsgremiums, wichtige Teile unserer Forderungen festgehalten sind: Durch die Vergabe kommunaler Grundstücke im Erbbaurecht an öffentliche und gemeinwohlorientierte Akteure ist das Areal langfristig gegen Privatisierung geschützt und es entstehen mehrheitlich Sozialwohnungen. Dabei konnten wir erreichen, dass mithilfe von Erbbaurechten quasi dauerhafte Sozialbindungen der neu gebauten Wohnungen (statt der üblichen 20-30 Jahre) abgesichert werden sollen. Gewerbeflächen werden trotz Wohnungsneubau erhalten und die ansässigen Gewerbetreibenden können auf dem Areal bleiben; die Nachbarschaft hat ein selbstverwaltetes Stadtteilzentrum, den „Kiezraum“, gewonnen; und die für die Bebauung des Areals zuständige landeseigene Wohnungsbaugesellschaft WBM kann nicht nach eigenem Ermessen ihre konventionellen Bauprojekte auf dem Areal durchsetzen, da sich die organisierte Zivilgesellschaft als Korrektiv und Ansprechpartnerin in Fragen von Bezahlbarkeit, Zugänglichkeit und Gemeinwohlorientierung etabliert hat.

Wegen und trotz der Erfolge – auf die wir auch später noch eingehen – haben wir uns entschieden, aus dem Kooperationsprozess auszusteigen. In diesem Text wollen wir reflektieren, warum wir in diesem Rahmen nicht länger an der Entwicklung des Dragonerareals teilnehmen wollen. In diesem Text fokussieren wir uns auf die Kooperationsphase – also nicht die Phase des Anti-Privatisierungskampfes – und auf die Frage der Möglichkeit einer „Planung von unten“. Dabei konzentrieren wir uns auf die Prozessebene und die Frage der politischen Strategie.

Was ist passiert: Die Kooperationsphase

Nach dem Anti-Privatisierungskampf

Das Dragonerareal ist 2017 in das Eigentum des Landes Berlin übergegangen. Schon vorher wurde das Grundstück und der es umgebende Block – der „Rathausblock“ – zu einem Sanierungsgebiet erklärt. Es ist gelungen, die mehrfach versuchte Privatisierung des Areals durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zu verhindern und damit ein typisches Investorenprojekt mit hochpreisigen Eigentumswohnungen und Gewerbeflächen, das viele Gewerbetreibende verdrängt und im Stadtteil für einen neuen Gentrifizierungsschub gesorgt hätte, abzuwenden.

Mit diesem Erfolg dieses Abwehrkampfs begann für unsere Arbeit eine neue Phase. Wir sahen von da an unsere Aufgabe darin, mit einer ganzen Reihe von politisch-institutionellen Akteuren zu verhandeln und unsere schon seit drei Jahren entwickelten Forderungen und Überlegungen zu einem Vergesellschaftungsmodell „Selbstverwaltet & Kommunal“ auszuarbeiten und umzusetzen: ein konkreter Vorschlag und eine gelebte Praxis, wie die etwa in Hausprojekten oder Genossenschaften erprobten Modelle von Selbstorganisierung und verwaltung kombiniert werden können mit einer Politik der öffentlichen, kommunalen Daseinsvorsorge.

Doch ein schnell von Senat und Bezirk gestartetes, sehr umfangreiches Beteiligungsverfahren im formalen Rahmen des Sanierungsgebiets und der von politischer Seite aufgebaute Zeitdruck hat uns den Einstieg in diesen Prozess sehr erschwert. Einige von uns hatten das Gefühl, auf dieses Verfahren reagieren zu müssen und darin für unsere Ziele zu streiten. Da unklar war, an welcher Stelle in diesem Verfahren welche Themen verhandelt und wo die Entscheidungen getroffen werden, versuchten wir, so viele Veranstaltungen wie möglich abzudecken. So haben wir damals viel Zeit auf den zahlreichen Veranstaltungen des Beteiligungsverfahrens verbracht. Dort wurden wir als Einzelstimmen behandelt, als Anwohner*innen mit individuellen Bedürfnissen, nicht als kollektiver politischer Akteur. Damit wurde war uns einerseits der politische Hebel genommen, und andererseits wurden unsere Kapazitäten gebunden, die wir an dieser Stelle dringend gebraucht hätten, um an unserem Modell weiterzuarbeiten, und um auf zivilgesellschaftlicher Seite die Strukturen zu schaffen, die dafür notwendig sind.

Unsere Antwort auf diese „Beteiligungsfalle“ war: Kooperation. Den Unterschied mussten wir der politisch-institutionellen Ebene zunächst vermitteln. In einem Kooperationsverfahren wird die organisierte Zivilgesellschaft als Kollektiv anerkannt, das legitime Gemeinwohlforderungen artikuliert, und nicht als Ansammlung von Partikularinteressen wahrgenommen. Um in diesem Kooperationsverfahren zu agieren, haben wir uns mit anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammengeschlossen – zunächst im Vernetzungstreffen Dragonerareal, dann im Vernetzungstreffen Rathausblock (VTR).

Das Kooperationsverfahren

Im Kooperationsmodell wurde ein gemeinsames, paritätisches Steuerungsgremium eingerichtet, dass das Modellprojekt umsetzen soll: der Gründungsrat, der eine Kooperationsvereinbarung erarbeitet hat, um nach unterzeichneter Vereinbarung im Juli 2019 dem Zukunftsrat Platz zu machen. So lag zu Beginn der Kooperation der Fokus auf der inhaltlichen Ausarbeitung der Kooperationsvereinbarung. Dort konnten wir viele unserer Forderungen verankern und weitere und verbindlichen Kooperationsformate vereinbaren, an die sich auch Politik, Verwaltung und das Berliner Immobilienmanagement als formeller Eigentümer des Geländes und die WBM als beteiligtes städtisches Wohnungsunternehmen zu halten hatten.

Hier lag nun der Schwerpunkt unserer Arbeit. An den Beteiligungsformaten im engeren Sinne haben wir von da an nicht mehr teilgenommen. Allerdings liefen parallel zur Aushandlung der Kooperationsvereinbarung (die ca. ein Jahr gedauert hat) schon wichtige Planungsschritte zur Entwicklung des Areals. In den sogenannten Bau- und Nutzungsanforderungen sollte die Aufgabenstellung, also inhaltliche Ziele, Bedingungen und Anforderungen zur Entwicklung des Gebiets, ausgearbeitet werden. Damit wurde der Grundstein für den nachfolgenden städtebaulichen Wettbewerbs schon gelegt. Doch an diesem sehr wichtigen und politisch wesentlichen Schritt der Planung haben wir nicht mehr teilgenommen, weil wir uns auf die Aushandlung der Kooperationsvereinbarung konzentriert haben und uns für die arbeitsintensiven Beteiligungsformate die Ressourcen fehlten. So folgte schon mit Beginn des Beteiligungsverfahrens auf den Erfolg im Antiprivatisierungskampf die Ernüchterung: aus dem Gefühl, der Politik immer einen Schritt voraus zu sein, wurde das Gefühl immer weiter zurückzufallen.

Die Einrichtung der Kooperation war einerseits ein Erfolg: Damit hat unsere Forderung nach einem Modellprojekt politische Legitimität erlangt und es wurde ein Rahmen geschaffen, in dem dieses ausgehandelt werden konnten. Andererseits hatte es von Anfang starke Schlagseite: Die Ermüdung in dem vorangegangenen Beteiligungsverfahren hat uns wichtige Zeit und Ressourcen gekostet, die wir für die Entwicklung eigener Strukturen für das Kooperationsverfahren gebraucht hätten. Denn für deren Gelingen sind neben den kommunalen Strukturen eben auch starke Strukturen der Selbstverwaltung und Selbstorganisation nötig, also ein Gegenüber, dass in der Kooperation bestehen kann, und auch über eigene Ressourcen verfügt. Mit dem Vernetzungstreffen Rathausblock hatten wir im Ansatz eine Organisationsstruktur geschaffen. Die erwies sich in der weiteren Kooperation aber als zu schwach, um den Selbstverwaltungs-Anteil am Modell (und damit die Demokratisierung der Entwicklung) wirklich ausfüllen zu können.

Repräsentative Politik oder Organisierung von Interessen?

In der Initiative haben wir bereits während des Anti-Privatisierungskampfes oft diskutiert, ob wir uns einen Schwerpunkt auf die Organisierung von betroffenen Gruppen, wie z.B. von Sozial-, bedrohten Kleingewerbe- und Kulturmieter*innen oder von Hausprojektgruppen legen sollten. Zwar standen wir in regelmäßigem Austausch mit den Gewerbetreibenden vor Ort, haben Nachbarschaftsversammlungen und Infotische sowie gemeinsame Aktionen mit Mieter*innen-Initiativen organisiert. Den Schritt zu einem systematischen Organizing sind wir aber nie gegangen. Dies war eine bewusste Entscheidung, punktuell haben wir dennoch an einigen Stellen Politik mit Betroffenen gemacht.

So war die Organisierung von konkreten Nutzungsinteressen immer ein Schwachpunkt im Modellprojekt. Das hatte verschiedene Gründe:

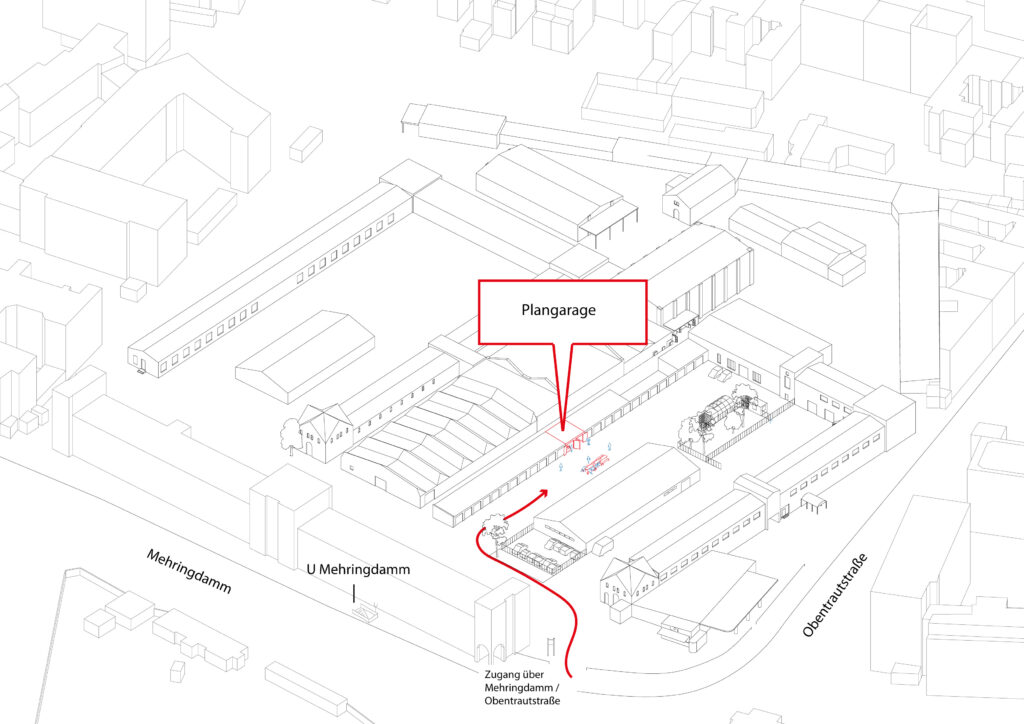

Es fehlte an konkreten Räumen vor Ort, an denen wir uns als solidarische Nachbarschaft und mit zukünftigen Nutzer:innen hätten organisieren können. Als das Gelände sich noch im Besitz der BImA befand, hat diese trotz hohen Leerstands keine größeren Räume mehr vermietet. Mit der Einrichtung eines gemeinschaftlichen Raumes in einer Garage – der Plangarage – und mit temporären Aneignungen vor Ort haben wir versucht, das zu überwinden. Die Plangarage war jedoch nur eingeschränkt und auch nur saisonal nutzbar.

Eine andere Schwierigkeit war es, die Interessen zukünftiger „Sozialmieter:innen“ oder bereits bestehende Hausprojektgruppen zu organisieren, die weder auf dem Areal anwesend und greifbar waren, noch die Zeit hatten für einen jahrelangen Entwicklungsprozess.

Desweiteren benötigt die Organisierung von Menschen, die von vielfältiger Diskriminierung betroffen sind und deren Interessen am schlechtesten repräsentiert sind, viel Zeit und Geduld, da Vertrauen und eine gemeinsame Basis aufgebaut werden muss.

Die Entscheidung, unsere Ressourcen auf eine strategisch-politische Arbeit zu fokussieren, die stärker Interessen nach außen vertritt als direkt Nachbar:innen und Nutzer:innen zu organisieren, hat im Anti-Privatisierungskampf gut funktioniert. In der konkreten Entwicklung des Areals ist sie uns dann auf die Füße gefallen.

Einerseits braucht es im Planungsprozess die Präsenz, das Wissen und das Einstehen von Nutzer*innengruppen für ihre eigenen Interessen. Deren Fehlen wurde spätestens in der Entwicklung der „Bau- und Nutzungsanforderungen“ deutlich, die hauptsächlich durch Stimmen aus den vorangegangenen Partizipationsformaten oder aber durch den Bezirk in Auftrag gegebene Studien gespeist wurden. Das Problem von solchen klassischen Partizipationsformaten ist, dass sie nur ganz bestimmte Menschen ansprechen (z. B. aufgrund der Uhrzeit, dem Ort, an dem sie stattfinden, der unklaren und der vielen Vorbehalte die Menschen gegen sie haben).

Andererseits sind ab diesem Punkt, an dem die Planung es konkret wurde, neue Beteiligte mit Nutzungsinteressen in das Verfahren eingetreten. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Wir hatten mit dem Dragonerareal eine Ressource erkämpft, ohne eine Strategie zu haben, an wen und wie sie verteilt werden sollte. Unsere eigenen zivilgesellschaftlichen Strukturen, die wir am Areal gemeinsam mit den anderen Initiativen aufgebaut haben, waren weder transparent und offen, noch attraktiv genug für diejenigen, die Wohnungen und Räume am dringendsten brauchten und für die wir das Areal eigentlich erkämpft haben. Das hat dann dazu geführt, dass in der Tendenz eher Gruppen aus der Mittelschicht dazugekommen sind (die selbstverständlich auch Teil des Modellprojekts sein sollten), andere Gruppen aber bis heute fehlen.

Aber auch eine fehlende Strategie auf zivilgesellschaftlicher Seite im Umgang mit unseren politischen Forderungen einerseits und konkreten Nutzungsinteressen anderseits haben die Handlungsfähigkeit in der Kooperation getrübt. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Beteiligten Initiativen zunehmend deutlich geworden. Anders als noch im gemeinsamen Kampf gegen die Privatisierung konnten wir als „Zivilgesellschaft“ nicht mehr so geeinigt auftreten, sondern mussten parallel zur Kooperation neue Strategien und Teilziele immer wieder neu, teilweise in aufreibenden Prozessen miteinander aushandeln.

Das Ressourcenproblem

Am dringlichsten schien uns damals das Ressourcenproblem, sprich: der Mangel an Geld und vor allem an Zeit. Nach Monaten in kleinteiligen Beteiligungsformaten, oft mit mehreren Terminen in jeder Woche, war uns klar, dass der mindestens genauso aufwändige Kooperationsprozess langfristig unsere Ressourcen übersteigt. Um der Politik und Verwaltung auf Augenhöhe zu begegnen, bedurfte es viel Zeit und ein hohes Maß an Expertise. Wir wussten, in unserer bisherigen Organisierungsform würden wir diesen Anforderungen nicht entsprechen können.

In der Anfangsphase der Kooperation haben wir uns viele Gedanken dazu gemacht, wie wir eine solche Kooperation als Gruppe stemmen können und wie wir aus der Reaktionslogik rauskommen können. Wir haben verschiedene Modelle diskutiert: Treten wir als Projektentwickler*innen auf? Übernehmen wir, ähnlich wie die „Planbude“ bei der Neuplanung des Esso-Häuser-Geländes in Hamburg, den offiziellen Beteiligungsprozess und professionalisieren uns damit? Oder sollten wir, im Gegenteil, gar nicht aktiv am Kooperationsprozess teilnehmen, um „von außen“, in einer widerständigeren Handlungslogik unsere Forderungen durchzusetzen?

Am Ende haben wir uns dafür entschieden, im Kooperationsverfahren als politisch agierende Gruppe aufzutreten, um unsere seit 2014 verfolgten Ziele darin durchzusetzen und abzusichern. Viele der Probleme, die auf uns zukommen würden, hatten wir schon damals vorhergesehen (Común #1, „100%): Antagonistische und kooperative Ansätze strategisch zu verbinden; die Schwierigkeit in einem jahrelangen, von außen betrachtet eher ereignislosen Kooperationsprozess Transparenz und Öffentlichkeit herzustellen; die vorhersehbaren Probleme, wenn das Ressourcenproblem durch Professionalisierung gelöst werden soll; der Spagat zwischen „Geklüngel“ in Hintergrundgesprächen mit Politik und Verwaltung auf der einen und der Notwendigkeit, Interessenkonflikte zu benennen und einzugehen, auf der anderen Seite. Doch dazu später mehr.

Die ZusammenStelle

Die „ZusammenStelle“ (ZS) war der Versuch, diesem Ressourcen-Problem zu begegnen. Dort sollte mit bezahlten Stellen „eine Verwaltung der Initiativen“ geschaffen werden, um auf diese Weise Augenhöhe mit der Politik herzustellen. Die Struktur sollte finanziert, aber unabhängig vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sein – so die Idee.

Dieser Schritt zur Professionalisierung war innerhalb unserer Initiative von Anfang an umstritten. Das lag an der Art und Weise, wie die Idee der ZS entstanden ist, aber auch an der geplanten Struktur selbst. Ein Teil von Stadt von Unten hat die Idee der ZS entwickelt und dafür Gelder beim Bezirk beantragt. Erst nach diesem Schritt wurde die Idee auf dem Plenum besprochen, war also kein kollektiver Schritt, der eine gemeinsame Strategiediskussion vorausging und von der gesamten Gruppe getragen wurde. Die Meinungen zu einer professionalisierten Struktur gingen stark auseinander. Die Initiator*innen der ZS sahen dies als nötige demokratische Struktur, um den Arbeitsaufwand eines Kooperationsprozesses stemmen zu können. Einige hatten Bedenken, aber teilten diese Hoffnung. Andere hielten eine professionalisierte Struktur aus verschiedenen Gründen für einen grundlegend falschen Schritt. Zum einen wurde die Frage gestellt, inwiefern Menschen, die vom Bezirk bezahlt werden sich trauen würden teilweise in einem antagonistischen Verhältnis zu ihrem Geldgeber zu stehen. Gleichzeitig wurde zu Bedenken gegeben, dass eine professionalisierte Struktur sich nicht von ehrenamtlichen Aktivist*innen steuern lässt, da sie aufgrund der Bezahlung höhere Zeitressourcen zur Verfügung haben. Somit würde sich die Idee, dass die ZS nur im Auftrag der Initiativen arbeitet, schnell in ihr Gegenteil verkehren: So wären die Initiativen immer mehr damit beschäftigt, das Eigenleben der ZS nachzuvollziehen und auf deren Vorstöße zu reagieren, statt eigene Aktivitäten zu verfolgen. Folglich könne der Anspruch, „Verwalterin der Initiativen“ zu sein, strukturell gar nicht erfüllt werden. Gleichzeitig wurde die Annahme kritisiert, dass es nur genügend Ressourcen bräuchte, um die Bürokratie des Staates bewältigen zu können. Hinzu kam noch die personelle Zusammensetzung der ZS, teilweise aus Menschen, die seit Jahren auf dem Areal politisch aktiv waren und nun als Teil einer vom Bezirk bezahlten und legitimierten Struktur agierten. Dies hatte zur Folge, dass die ZS selbst zur politischen Akteurin wurde, bei der alle Fäden des Kooperationsverfahrens zusammenliefen, die aber aufgrund der Masse an Informationen nicht mehr von den politischen Gruppen auf dem Areal gesteuert werden konnte.

Wie von uns erwartet nahm die Komplexität und Detailliertheit der Verhandlungen im Rahmen der Kooperation zu. Wir schafften es nicht, die Prozesse für die Öffentlichkeit transparent darzustellen und uns breiter zu organisieren. Immer weniger Personen von Stadt von Unten sind zu immer mehr Treffen als Delegierte gegangen. Ein Rücktrag aus diesen Treffen in unserer Gruppe und eine strategische Diskussion in unserem Plenum war oft nicht mehr sinnvoll möglich. Frustration und Konflikte häuften sich. Denn die Professionalisierung der in der ZusammenStelle aktiven Personen, die auch bei Stadt von Unten waren, verstärkten das Ungleichgewicht und die Wissenshierarchien in der Gruppe. Viele Diskussionen und Entscheidungen fanden nicht mehr in der Gruppe statt, sondern wurden in der professionalisierten Struktur ausgehandelt. Gleichzeitig führte die Kooperation zu einer Veränderung unserer Handlungslogik: Statt konflikthaft zu agieren, mussten wir nun mit diversen staatlichen Akteuren kooperieren. Die direkte, und besonders die professionalisierte, Zusammenarbeit führte zu „Beißhemmungen“, das heißt, Konflikte wurden nicht mehr öffentlich gemacht, auch, weil die Prozesse und die Konflikte komplex und schwierig zu vermitteln waren. Die Personen, die die Verhandlungen führten, tendierten dazu Konflikte im gemeinsamen Gespräch mit den Kooperationspartner*innen zu klären. Unser politisches Druckmittel, Öffentlichkeit zu schaffen und zu protestieren, wurde von Einzelpersonen in der Gruppe mehr und mehr als Vertrauensbuch und Störung der „kooperativen Arbeitsebene“ eingestuft. Dies führte zu immer größerer Frustration in der Gruppe und grundlegenden Strategiedebatten, in denen wir uns nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnten.

Um dieser frustrierenden Situation zu entgehen und mit dem Ziel, die beschriebenen Blockaen aufzulösen, haben wir Ende 2019 beschlossen, dass sich die Mitarbeit bei der ZusammenStelle und bei Stadt von Unten gegenseitig ausschließt. Vier Gruppenmitglieder mussten sich entscheiden: zwei blieben bei Stadt von Unten, zwei bei der ZusammenStelle. Damit hat auch die Person Stadt von Unten verlassen, die von Beginn an die meiste Zeit in den Kooperationsprozess investiert, das meiste Wissen angesammelt und für unsere Initiative viele Infrastrukturaufgaben übernommen hatte.

Der Kiezraum

Während der Entwicklung unseres Vergesellschaftungsmodells hatten wir uns zum Ziel gesetzt, das Modell bereits in der Aushandlungsphase „im Kleinen“ auf dem Areal zu verwirklichen, zu erproben und praktisch zu entwickeln. Dafür mieteten wir zwei Garagen und bauten sie zur Plangarage aus – ein Ort für unsere Treffen und zahlreichen Veranstaltungen. Wir kennen den Effekt von solchen Freiräumen: Sie geben uns die Möglichkeit uns solidarischer zu begegnen und uns zu organisieren. Sie materialisieren eine Idee, die dadurch für mehr Menschen viel greifbarer wird.

Doch die Plangarage sollte nur der Vorläufer unseres „Modells im Kleinen“ sein. Wir wollten einen der zahlreichen leerstehenden Gebäude auf dem Areal zu einem „Kiezraum“, einem Freiraum für die Nachbarschaft, umwandeln – in kommunalem Eigentum und selbstverwalteter Trägerschaft. So platzierten wir die Forderung nach einem Kiezraum in den Voruntersuchungen zum Sanierungsgebiet und sorgten dafür, dass diesem Punkt ein Budget zugewiesen wurde. Wir entschieden uns aus mehreren Gründen für diesen Weg: Zum einen sahen wir den Bedarf an einem Raum, der renoviert (jahrelanger Leerstand hinterlässt Spuren!) und barrierefrei ausgebaut ist, um allen einen Zugang zu sichern. Dies geht nur mit viel Geld (die Renovierungskosten betrugen zuletzt über 500.000 €), die wir als Bewegung nicht hatten und haben. Zweitens wollten wir eine rechtliche Absicherung des Raums, damit nicht der Großteil der Ressourcen in eine möglicherweise notwendige politische Verteidigung gesteckt werden muss. Aus diesem Grund – und der bekanntermaßen harten „Berliner Linie“ der sofortigen Räumung – kam eine dauerhafte Besetzung für uns nicht in Frage. Der Raum sollte von der Kommune, also unseren Geldern, finanziert und von uns, den Nutzer*innen, selbstverwaltet werden.

Um in den Verhandlungen um diesen Raum geschlossen aufzutreten, luden wir alle auf dem Areal aktiven Gruppen zu einem Treffen und gründeten im Frühling 2017 die Arbeitsgruppe (AG) Raum. Ziel war die Erarbeitung einer Trägerstruktur und die gemeinsame Verhandlung mit dem Bezirk. In der AG trafen gegensätzliche politische Standpunkte zusammen: autonome Gruppen, die zunächst keineswegs eine rechtsförmige Struktur gründen wollten und grundsätzlich gegen das gesamte Kooperationsverfaren waren; wir, die einen von der Kommune finanzierten Raum in 100 % Selbstverwaltung wollten und Gruppen, die den Raum gemeinsam mit den kommunalen Akteuren (Bezirk, Senat und Dienstleister) nutzen und verwalten wollten. So begann eine zähe Aushandlungsphase, während das Kopfgebäude der ehemaligen Kasernen renoviert wurde (das hatten wir erfolgreich erkämpft!) und die Eröffnung sich mit jedem Gewerk noch einmal nach hinten verschob.

Im Laufe der drei Jahre, die wir Teil der AG Raum waren, haben wir es nicht geschafft gemeinsam mit den anderen Gruppen eine gemeinsame Trägerstruktur zu entwickeln. Die autonomen Gruppen stimmten zwar der Gründung eines Vereins zu, mit der wir offiziell die Trägerschaft vom Bezirk übernehmen könnten, der Prozess scheiterte jedoch auf anderer Ebene. Die Gruppen, die sich für die Präsenz der kommunalen Akteure einsetzten, bestanden auf die Anwesenheit und Stimmrecht der kommunalen Akteure auf dem Nutzer*innenplenum des Raums. Dies sahen sie als Notwendigkeit der laufenden Kooperation, von der sie aktiver Teil waren und sind. Uns wurde immer ersichtlicher, dass die für uns strategische Kooperation mit kommunalen Akteuren für einige Gruppen und Einzelpersonen quasi zum Selbstzweck geworden.

Gleichzeitig begann sich die Aushandlung um den Raum immer mehr in die ZS und andere Strukturen zu verlagern. Innerhalb des VTR (die autoneme Gruppen waren seit längerem nicht mehr Teil davon) wurde ein paralleler AK Raum gegründet. Wir arbeiteten mit, um zu verhindern, dass kommunale Akteure Stimmrecht auf dem Plenum haben und außerhalb von Veranstaltungen der Kooperation auf den Plena anwesend sind. Das war uns wichtig, um den Zugang für Gruppen zu sichern, die oft von staatlicher Repression betroffen sind: antirassistische und antifaschistische Gruppen, Hausbesetzer*innen usw. Wir kamen zu einem Kompromiss und verabschiedeten uns aus dieser Struktur, die Ressourcen einforderte, die wir nicht hatten. Nun sind die Renovierungen abgeschlossen, der Raum steht aktuell den Initiativen zur Verfügung und soll bei niedrigeren Inzidenzen öffentlich eingeweiht werden. Der Konflikt unter den Initiativen dagegen konnte noch nicht abschließend gelöst werden.

Der Prozess um den Kiezraum ist ein weiteres Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Analysen und Strategien der Initiativen, die zum Areal arbeiten, sind. Während wir im Antiprivatisierungskampf vereint waren, führte die Kooperationsphase zu immer mehr Konflikten auf Seite der Zivilgesellschaft.

Die Projektvereinbarung Wohnen

Mit der Rekommunalisierung des Areals kamen zudem neue Akteure auf das Areal. Vor allem Wohngruppen; Hausprojektgruppen; Architekt*innen und Künstler*innen, die ihre Projekte auf dem Areal verwirklichen wollten. Wir uns andere schon länger aktive Gruppen versuchten, die neu dazukommenden in den Prozess einzubinden und gemeinsame politische Ziele zu entwickeln und durchzusetzen. Dies hat an manchen Stellen zu Synergien geführt. So entstanden u.a. ein begehbares kollektives Archiv, eine mobile Küche und Ofen, viele Veranstaltungen und einige Zwischennutzungen.

Insbesondere mit den Menschen, die den Wunsch formulierten auf dem Areal wohnen zu wollen, kamen neue Akteure ins Feld: zukünftige Mieter*innen. Durch die Einbindung von bereits organisierten Gruppen des Mietshäusersyndikates versuchten wir diese zukünftigen Mieter*innen politisch zu organisieren und in das Verfahren einzubinden. In der 2019 beschlossenen Kooperationsvereinbarung waren Projektvereinbarungen (PV) zum Thema Wohnen vorgesehen, in denen wir Forderungen wie bezahlbare Mieten, transparente und diskriminierungsfreie Vergabe sowie offene Grundrisse, die viele Formen des Zusammenlebens ermöglichen, verankern wollten. Währenddessen organisierten sich die Wohngruppen als „Gewisel“, und es kamen immer mehr Gruppen dazu. Dieser Zusammenschluss aus ca. 200 Menschen brachte den Großteil ihrer Ressourcen dafür auf, ihre eigene Selbstorganisierung zu verwalten – und sich dafür Räume auf dem Areal zu sichern.

Wir erfuhren, dass das Gewisel in bilateralen Verhandlungen mit der Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) stand – dem landeseigenen Wohnungsunternehmen, das auf dem Areal bauen soll. Hier trafen zwei Interessenslagen zusammen, die in der bilateralen Verhandlung jeweils Vorteile für sich sahen. Die WBM möchte so schnell wie möglich Wohnungen bauen, damit Zahlen liefern und mit der Einbindung zukünftiger Mieter*innen „Partizipation“ in ihr Portfolio schreiben, ohne sich in die Aushandlung mit politischen Gruppen begeben zu müssen. Die Wohngruppen des Gewisels erarbeiten eine PV Wohnen und sichern sich im Gegenzug Kontingente der entstehenden Wohnungen.

Wir holten die bisher bilateral laufende und mit den anderen Gruppen nicht rückgekoppelte Aushandlung zur PV Wohnen ins Vernetzungstreffen Rathausblock und gründeten eine Arbeitsgruppe, in der das Gewisel und wir als Stadt von Unten vertreten war. Während wir in allen Punkten (von Bezahlbarkeit bis hin zur quotierten Vergabe der Wohnungen) zur Einigung kamen, gelang es uns nicht in dem Punkt „Kontingente für Gewiselgruppen“ zu einer Einigung zu kommen. Die Wohngruppen des Gewisels sollten sich in einer öffentlichen Ausschreibung, gemeinsam mit allen anderen Interessierten, auf diese Wohnungen bewerben – ohne bevorzugt zu werden, weil sie im Gewisel organisiert sind. Darauf konnten wir uns nicht einigen.

Wir sehen in diesem Prozess eine Dynamik, die unserer Ansicht nach bestimmend ist für Hausprojektgruppen: Menschen aus der Mittelschicht organisieren sich in Wohngruppen und begeben sich in einen jahrelangen Prozess, um diesen Traum umzusetzen. Aber das ist nur wenigen Menschen möglich und kann keine flächendeckende Antwort auf fehlenden bezahlbaren Wohnraum und diskriminierende Vergabepraxis sein. Während wir alle als Mieter*innen von den menschenverachtenden Dynamiken des profitorientierten Wohnungsmarktes betroffen sind, halten wir es für politisch notwendig, die Interessen von Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, für die es kaum mehr Zugang zu bezahlbaren, zentralen und qualitativ hochwertigen Wohnungen gibt: v.a. Arme, von Rassismus Betroffene, Wohnungslose. Es ist uns nicht gelungen, uns geschlossen und entschlossen für die materiellen Interessen derjenigen einzusetzen, die am stärksten von Verdrängung und Verwertung betroffen sind,.

Nach einer neunmonatigen Aushandlungsphase ohne Einigung zu diesem Konfliktpunkt, haben wir beschlossen die AG PV Wohnen – unsere inzwischen letzte aktive Verbindung zum Kooperationsprozess – und damit das VTR zu verlassen. Dieser Konflikt war der letzte einer Reihe von Punkten, die uns zu der Ansicht brachten, dass unser politischer Einsatz für eine soziale, gerechte Stadtentwicklung im Rahmen des Kooperationsprozesses und auch im Rahmen des VTR nicht mehr ankommt, und dass wir als Stadt von Unten nicht mehr so arbeiten können, wie wir das möchten und wie wir es politisch richtig finden.

Analyse: Was waren die Probleme?

Im Zuge des seit 2017 laufenden Kooperationsprozesses sind so einige Probleme entstanden, die wir in unserer Gruppe oft nicht lösen konnten und, nicht ausschließlich, aber mit Grund dafür sind, warum wir aus dem Kooperationsprozess aussteigen. Bei aller notwendigen Selbstkritik ist nicht zu vergessen, wie viele unserer Forderungen politisch verankert oder tatsächlich umgesetzt wurden! Doch nun zurück zu den Problemen der Kooperation:

- Rückkopplung in die Gruppe: Während des Kooperationsprozesses haben wir es nicht mehr geschafft, die Rückkopplung von Informationen durch Delegierte sicherzustellen. Dies hatten verschiedene Gründe. Zum Einen war die Anzahl an Formaten so hoch, dass sie nur mit wöchentlichen bis zu 5-stündigen Plena ansatzweise bewältigt werden konnten. In einigen Fällen wurde die Rückkopplung durch die delegierte Person nicht als Aufgabe verstanden. Teilweise kam es zu Situationen, wo die Mehrheit der Gruppe die Anwesenheit in bestimmten Formaten nicht für sinnvoll hielt, eine Person trotzdem teilnahm und dies zum Berichtspunkt auf dem Plenum machte. Dies führte oft zu beidseitiger Frustration.

- Verexpertisierung: Wir haben als Gruppe insgesamt und einzelne Personen verstärkt im Verlauf der Kooperation extrem viel Fach- und Prozesswissen gesammelt und konnten es schon bald nicht mehr bewältigen diese Expertise weiterzugeben – teilweise innerhalb und vor allem außerhalb der Gruppe. Das hat zum einen zu internen Hierarchien geführt, zum anderen ist die Gruppe durch diese hohe Eintrittsschwelle nicht mehr gewachsen.

- Unterschiedliche Zeitressourcen: Es gab innerhalb der Gruppe große Differenzen in der Zeit, die Einzelne in den Prozess gesteckt haben. Mit der Professionalisierung verstärkte sich das Ungleichgewicht. Gemeinsam mit der Verexpertisierung des Prozesses und teilweise nicht vorhandener Rückkopplung in die Gruppe, führt dies zu einem deutlichen Machtgefälle. Letztendlich bedeutete dies, dass wir uns oft in Prozessen wiederfanden, weil eine Person dies für sinnvoll hielt und auch die Arbeit reinsteckte, während die Mehrheit der Gruppe es nicht (mehr) für sinnvoll hielt. Die Tatsache, dass Wissen und Strukturaufgaben sich bei einer Person zentrierten, machte es schwierig für die Gruppe Konsequenzen zu ziehen.

- Beißhemmungen: Wir haben uns dazu entschieden mit kommunalen Akteuren zu kooperieren. Dabei haben wir der Frage, wie die Kooperation sich auf die kooperierenden Personen auswirkt, nicht genug Raum gegeben. Durch persönlichen Kontakt und kooperative Handlungslogik wurde es immer schwieriger Konflikte öffentlich zu machen und die Angst, das Gegenüber zu verletzen, wuchs.

- Wagenburgmentalität: Im Laufe des Prozesses wurde es immer schwieriger, auch interne, Kritik am Prozess zu äußern ohne sanktioniert zu werden.

- Fehlende Herstellung von Transparenz und Öffentlichkeit für den Prozess: Durch die Komplexität des Prozesses und die kooperative Handlungslogik war es schwer Öffentlichkeit herzustellen – sowohl bei Konflikten als auch bei Erfolgen. Dieser Punkt ist meist in der zeitintensiven Kooperation untergegangen und wurde auf ein unbestimmtes „später“ verschoben.

- Unterschiedliche (widersprüchliche) Strategien innerhalb von Stadt von Unten: Von Beginn an waren in unserer Gruppe unterschiedliche strategische Ansätze vertreten. Wir waren vereint in dem Ziel der Vergesellschaftung von Wohnraum. Die unterschiedlichen politischen Ansätze waren oftmals eine Stärke, da sie zu kontroversen Diskussionen führten, unsere Position stärkten und uns auf die Aushandlungsprozesse mit den anderen Initiativen und den kommunalen Akteuren stärkten. Mit voranschreitender Kooperation spitzten sich die unterschiedlichen Positionen jedoch an unterschiedlichen Stellen zu und wurden zunehmend zum Problem. Teilweise sind unseren Plenumsprotokollen zu entnehmen, wie widersprüchliche Positionen nebeneinanderstehen, ohne zu einer gemeinsamen Position zu gelangen. Dies konnte eine lange Zeit andauern, da es durchaus Felder gab, in denen wir geeint, zielsicher und erfolgreich für unsere Inhalte gekämpft haben.

- Politik ohne Betroffene: Neben dem Gewerbe besteht das Areal aus Leerstand und Freifläche. Die Gewerbetreibenden haben sich organisiert und wir konnten gemeinsam den Bestandschutz durchsetzen. Auf dem Areal stehen noch keine Wohnungen und dementsprechend gibt es hier auch noch keine Mieter*innen, die sich für ihre konkreten Bedarfe einsetzen können. Wir sind zwar alle Mieter*innen, teilweise Nachbar*innen des Areals und auch von Verdrängung betroffen, doch durch das Fehlen der Betroffenen auf dem Areal, war unsere Engagement stets in Repräsentation zukünftiger Mieter*innen. Es stellte sich fortlaufend die Frage „Mit wem organisieren, wenn es hier noch keine Menschen gibt, die sich organisieren könnten?“

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kooperation immer mehr Raum einnahm, während wir uns immer öfter nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen konnten und lange keine Konsequenzen aus diesem Zustand zogen.

Konsequenzen

Wir sind mit unserem Vergesellschaftungsmodell angetreten, um eine Blaupause dafür zu schaffen, wie Wohnraum dauerhaft dem profitorientierten Markt entzogen und gemeinwohlorientiert selbstverwaltet werden kann. Den Kooperationsprozess mit dem Bezirk, den Senatsverwaltungen für Finanzen und für Stadtentwicklung/Wohnen sowie das Berliner Immobilienmanagement und die Wohnungsbaugesellschaft Mitte haben wir dafür als einen Hebel der Umsetzung gesehen. Im Laufe der Kooperation hat sich diese strategische Zusammenarbeit jedoch teilweise zu einem Selbstzweck entwickelt.

Aufgrund der beschriebenen Probleme ist es für uns als politische Gruppe nicht mehr möglich sinnvoll im Kooperationsprozess zu agieren. Uns stehen nicht die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung und wir finden es zugleich nicht mehr sinnvoll, uns einzubringen, da die dafür erforderliche Arbeit unserer Meinung nach nicht mehr im Verhältnis zu den noch durchsetzbaren Inhalten steht und dabei Aspekte unserer politischen Arbeit vernachlässigt werden müssten, die wir für zentral halten und in diesem Prozess leider zu oft zum Nebenschauplatz wurden oder gar nicht erst umgesetzt werden konnten.

Was haben wir gelernt und würden wir anders machen?

Die folgenden Punkte stellen keine abschließende Reflexion dar, sondern sind erste Ideen wie in Zukunft anderswo bei kooperativen Planungsprozesse von unten Fehler vermieden werden können:

- Öffentlichkeit für die Kooperation: unsere Stärke und Durchsetzungsfähigkeit innerhalb der Kooperation liegen auch in dem öffentlichen Druck, den wir herstellen können. Dafür ist es wichtig, diese Öffentlichkeit regelmäßig zu schaffen und die laufenden Prozesse transparent zu machen – in ihren groben Linien, nicht in jedem technischen Klein-Klein. Das hätten wir beispielsweise in Form von regelmäßigen Berichten von der Hinterbühne umsetzen können, die gleichzeitig auch ein Druckmittel gewesen wären. Dabei muss allen Beteiligten auch immer klar sein: Wir können nicht gegen einen riesigen bürokratischen Apparat mit ihren Mitteln ankommen. Deshalb brauchen wir immer auch andere Hebel: skandalisieren, demonstrieren, Vernetzung in und mit der Stadtgesellschaft und stadtpolitischen Bewegung, politischen Druck von außen usw.

- Mehr werden vs. politische pressure group: Wir haben nie systematisch Ansätze des Organizing verfolgt oder Strukturen dafür aufgebaut, haben aber immer wieder den Anspruch an uns gehabt, Menschen für einen Planungsprozess von Unten zu organisieren. Zwischen diesem Anspruch und unserer faktischen Funktionsweise als politische pressure group – eine kleine Gruppe von fach- und bewegungspolitischen Expert:innen mit vielen Netzwerken und gutem Narrativ in den Medien – bestand immer eine Lücke und eine gewissen Unentschiedenheit. Im Nachhinein betrachtet hätten wir uns vermutlich stärker für eine der Optionen entscheiden sollen und dann Energie in den Aufbau von Struktur und Ressourcen zur Verfolgung dieser Strategie setzen sollen.

- Schwerpunkte in der Kooperation setzen und nicht bei jedem Punkt mitreden: Wir haben von Anfang an innerhalb des Kooperationsverfahrens auf Klärung gedrängt, wo und wie die zentralen politischen Eckpunkte verhandelt und beschlossen werden. Das ist uns teilweise gelungen, teilweise nicht. Eine klarere Struktur, gerade in Bezug auf die Frage, wo welche Dinge entschieden werden, wäre wichtig gewesen, um dort auch andere Akteur*innen, selbstorganisierte Gruppen, Interessensvertretungen etc. sinnvoll einbinden und gleichzeitig die Überlastung der Gruppen am Areal, überall und in allen Gremien dabei sein zu müssen, reduzieren zu können.

- Professionalisierung: Wenn sich für Professionalisierung und bezahlte Stellen entschieden wird, hätte der Aufbau einer demokratischen Kontrollstruktur vorher passieren müssen. Das beinhaltet ein gemeinsames Verständnis der Vorteile und der Fallstricke, von allen geteilte Vereinbarungen, wie die demokratischen Kontrollstrukturen funktionieren sollen und Klarheit darüber was passiert, wenn einzelne sich nicht daran halten.

- Projektentwicklung und politische Struktur auf zivilgesellschaftlicher Seite trennen: als Stadt von Unten ging es uns immer darum, ein Modellprojekt zu schaffen, dessen Strukturen übertragbar bzw. verallgemeinerbar wären. In den ersten Jahren, in denen wir auch viel konzeptionell gearbeitet haben, ist uns das besser gelungen – wir hatten sehr viel Austausch und gemeinsame Strategiebildung mit anderen Gruppen, die an ähnlichen Fragen gearbeitet haben. Je stärker sich der Prozess am Dragonerareal in die Richtung der konkreten Projektentwicklung gewandelt hat, desto schwerer ist es uns gefallen, das in der Gruppe auseinanderzuhalten, die Übertragbarkeit und die übergeordneten Strukturen im Blick zu behalten, die wir eigentlich schaffen wollten, und diese auch zu kommunizieren. Die Arbeit an einer Projektentwicklung übersteigt die Kapazitäten einer ehrenamtlichen Initiativenlogik. Wäre es denkbar zivilgesellschaftliche Ressourcen aufzubauen, die größere politische Ziele an Detailfragen ausarbeitet und diese mit der Gruppe regelmäßig rückkoppelt?

- Macht und dominante Rollen von Einzelpersonen verringern: Auch das ist ein Feld, das wir leider lange vernachlässigt bzw. nicht konsequent genug bearbeitet haben, insbesondere in Bezug auf die gemeinsamen Arbeitsstrukturen der Gruppen und Initiativen am Areal. Rotationsprinzip, Rückkopplung und Rückbindung, aber auch Konsequenzen bei regelmäßiger Missachtung von Gruppenbeschlüssen hätten wir viel stärker einfordern müssen.

- Emotionale Vorbereitung auf Kooperation und die darin nötige Konfrontation: Die problematischen Dynamiken, die sich aus einer engeren Zusammenarbeit mit den lokalen staatlichen Strukturen ergeben, haben wir vor bzw. zu Beginn des Beteiligungs-/Kooperationsverfahrens diskutiert. Trotz Skepsis und Unbehagen haben wir uns als Gruppe dafür entschieden, in den Kooperationsprozess einzusteigen. Was wir dann vernachlässigt haben, ist eine kollektive Vor- und Nachbereitung der Dynamiken und empfundenen Widersprüche, die das dann mit sich bringt, insbesondere auch emotionaler Natur. Wir denken, dass ein expliziter Raum für die Delegierten und den Rest der Gruppe sich darüber auszutauschen und immer wieder auch korrigierend einzuwirken, wichtig gewesen wäre.

Kritik des Vonovia-Deals der SPD – JA zu Enteignung und Vergesellschaftung

Während die Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia ihre Fusion vorbereiten, hat das Land Berlin mehr als 14.700 Wohnungen aus dem Bestand der beiden Immobilienriesen rekommunalisiert.

Während die Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia ihre Fusion vorbereiten, hat das Land Berlin mehr als 14.700 Wohnungen aus dem Bestand der beiden Immobilienriesen rekommunalisiert.

Vereinbart wurde dieser sogenannte Vonovia-Deal zwischen der SPD und den Vorständen von Vonovia und Deutsche Wohnen, ohne dass die bald ehemaligen Koalitionspartner*innen Grüne und Linke einbezogen wurden. Auch Informationen über Lage, Zustand und Sanierungsbedarf der Wohnungen wurden ihnen nicht mitgeteilt. Erst ein Eilantrag des Portals “Frag den Staat“ beim Berliner Verwaltungsgericht hatte zur Folge, dass die Finanzverwaltung des Senats, die bei der SPD liegt, diese Informationen veröffentlichen musste. Die Zustimmungserfordernis des Abgeordnetenhauses zum Deal wurde von der SPD ebenfalls umgangen. Denn der Preis von etwa 2,4 Milliarden Euro wird nicht mit Haushaltsgeld, sondern mit Krediten der drei Käuferinnen, der landeseigenen Unternehmen Howoge, Degewo und Berlinovo, bezahlt, die wiederum über die Mieteinnahmen aus den rekommunalisierten Wohnungen refinanziert werden. Aufsichtsrats-Chef der Berlinovo ist noch-Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), im Aufsichtsrat der Degewo und der Howoge sitzt seine Staatssekretärin Vera Junker.

Zeitgleich mit der Abwicklung dieses Deals bekämpft und diffamiert die SPD den Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co enteignen“. Die Bürgermeisterkandidatin Franziska Giffey (in deren Wahlkreis Neukölln die High-Deck-Siedlung Teil des Deals ist), wird nicht müde zu behaupten, dass das Geld für die Entschädigung der Immobilienkonzerne den Landeshaushalt belasten, und damit an anderer Stelle fehlen würde, z.B. für Neubau. Dabei gibt gerade der Vonovia-Deal ihrer Partei ein Praxisbeispiel für die Forderung der Kampagne, die Vergesellschaftung haushaltsneutral zu gestalten. Auch sie schlägt vor, kein Haushaltsgeld für die Enteignung auszugeben, sondern Schuldscheine, die eine Abbezahlung der Entschädigungssumme über die Mieten der enteigneten Wohnungsbestände für 40 Jahre garantieren. Das Land Berlin könnte unabhängig von der Tilgung dieser Schuld problemlos Geld für Neubau ausgeben. Es gibt allerdings einen wichtigen Unterschied: die Schulden für die Enteignung würde die neue Verwaltungskörperschaft der enteigneten Wohnbestände abbezahlen, die keinen Auftrag hat, zeitgleich neu zu bauen. Die Schulden des Vonovia-Deals aber belasten die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die in den kommenden Jahren sehr wohl für mehr bezahlbaren Neubau in öffentlicher Hand sorgen müssen (ganz zu schweigen von der Sanierung der rekommunalisierten Häuser…). Bei einer Enteignung wäre es also nicht das Geld für die Entschädigung, sondern das Geld für den Deal der SPD, das dem Land Berlin für notwendigen bezahlbaren Wohnungsneubau fehlen könnte.

Und auch ein weiteres, gern von der SPD zitiertes Argument gegen den Volksentscheid wird durch ihren Vonovia-Deal relativiert: dass die Entschädigungssumme viel zu hoch sei.

Die Rechnungsmodelle und politische Argumentationslinie der Enteignungskampagne können glaubhaft zeigen, dass eine Entschädigung für die Enteignung von 240.000 Wohnungen nicht mehr als 10-11 Milliarden kosten muss. Das wären etwa 45.800 Eur pro Wohnung. Die SPD behauptet hingegen eine Entschädigungssumme von nicht unter 30 Milliarden, und damit einen Preis von mindestens 125.000 Euro pro Wohnung. Für eine Wohnung in ihrem Vonovia-Deal fallen jedoch durchschnittlich etwa 163.000 Eur an.

Das bedeutet, dass für den Deal der SPD mit den Immobilienkonzernen pro Wohnung ein höherer Betrag gezahlt wird, als dies bei der höchstgenannten Entschädigungssumme für die Enteignung der Fall wäre.

Dass der Vonovia-Deal ein wahlkampftaktisches Manöver der SPD ist, um die Partei zu profilieren und dem Enteignungsvolksentscheid den Wind aus den Segeln zu nehmen, liegt auf der Hand. Wie verlogen die Mittel sind, die die Partei dafür anwendet, und dass sie erneut – nach dem einstigen billigen Abverkauf derselben Bestände, die sie nun teuer zurückkauft – bereit ist, das Wohlergehen der jetzigen und zukünftigen Stadbewohner*innen aufs Spiel zu setzen, ist ein Skandal. Beides rückt die SPD in das rechte Licht: eine Partei, der kein Geschäft zu schlecht ist, um ihren Machterhalt zusammen mit den Interessen der Immobilienkonzerne zu gewährleisten, und keine Behauptung zu falsch, um das als Politik für die Mieter*innen zu verkaufen. Eine Partei, die mit dem Boden und mit den Gebäuden dieser Stadt genauso unverantwortlich umgeht, wie die Spekulant*innen, denen sie Tür und Tor öffnet. Eine Partei, die beim Vorkaufsrecht die nötigen Gelder zurückhält und bei der gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung mauert, die die Selbstorganisierung der Mieter*innen verachtet, und deren Mitbestimmung bei der Verwaltung ihrer Wohnungen aktiv behindert. Eine Partei, die in ihrer jahrzehntelangen autoritären und marktradikalen Ausprägung bei der CDU und der FDP in bester Gesellschaft ist.

Wir sind organisierte Mieter*innen in den rekommunalisierten Beständen des Vonovia-Deals, aktivistische Mieter*innen, die sich für Mitbestimmung und Selbstverwaltung einsetzen, und Mieter*innen, die sich in den Beiräten der landeseigenen Wohnungsunternehmen engagieren. Wir kennen die Probleme in unseren Häusern und Kiezen, weil wir seit Jahren an nachhaltigen Lösungen für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung arbeiten. Die Ausweitung der kommunalen Bestände – zusammen mit einer Vertiefung von Mitbestimmung und der Förderung von Selbstverwaltung in ihnen – sowie der Entzug von Häusern aus der Spekulation durch Genossenschaften und Community-Land-Trusts sind für uns Mittel, um den Markt aus der Wohnraumversorgung zurückzudrängen. Damit das Wohnen keine Ware sein kann – nicht mehr und nie wieder.

Wir freuen uns mit unseren Nachbar*innen in den rekommunalisierten Häusern am Kottbusser Tor, in der High-Deck- und der Thermometersiedlung, im Falkenhagener Feld, an der Brusebergstr., der Landsberger Chaussee und in der ganzen Stadt, und senden ihnen solidarische Grüße. Zugleich verurteilen wir SPD und Vonovia / Deutsche Wohnen, die Hand in Hand die Existenzängste und Hoffnungen der Menschen in all diesen Häusern instrumentalisiert haben, um auf Kosten derjenigen, die in Zukunft die Schulden des Deals werden schultern müssen, ihre eigenen Macht- und Profitinteressen durchzusetzen. Der Vonovia-Deal hat weder mit ökonomischer Weitsicht, noch mit politischer Solidarität mit den Stadtbewohner*innen zu tun, sondern nur mit der Solidarität zwischen der SPD und dem Immobilienkapital.

Wir hingegen rufen dazu auf, mit allen Stadtbewohner*innen Berlins – den jetzigen und den zukünftigen – wirklich solidarisch zu sein, und am 26. September beim Volksentscheid zur Enteignung von Deutsche Wohnen & Co mit JA zu stimmen. Die Stadt darf nicht den Immobilienspekulant*innen und ihren Parteien überlassen werden. Sie gehört in die Hand der Menschen, die mit ihren Löhnen die Häuser und ihre Sanierung abbezahlen, und mit ihren Arbeiten die Kieze mit Leben füllen. Um in Berlin den Trend der steigenden Mieten zu stoppen und die Stadtentwicklung auf das Gemeinwohl auszurichten, ist die Vergesellschaftung der Bestände von Deutsche Wohnen & Co nötig, möglich und legitim. Damit wir in unserem Zuhause bleiben und Berlin unser Zuhause bleibt.

Unterzeichner*innen:

Kotti & Co

Stadt von Unten

K40 im Block*89

K46 im Block*89

F4 im Block*89

F8 im Block*89

Initiativgruppe der Berliner Mieterbeiräte und die Sprecher der Initiativgruppe Detlev Lezim, Alfons Schröder und Eberhard Elsing

Veranstaltung: Was tun gegen den Mietenwahnsinn? Mieter:innenorganisationen befragen Berliner Spitzenkandidat:innen

Kurz vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus befragen Mieter:innenorganisationen Berlins die Spitzenkandidat:innen der Grünen, Linke, SPD, CDU und FDP. Die Veranstaltung findet am 14. September um 19.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg statt und wird organisiert von den 27 Initiativen des mietenpolitischen Dossiers, Deutsche Wohnen & Co Enteignen, dem Berliner Mieterverein und dem IniForum.

+++ live-stream: https://www.alex-berlin.de/tv/eventstream.html +++

Seit gut zehn Jahren wehren sich immer mehr Mieter:innen gegen steigende Mieten, Verdrängung und rassistische Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt. Mieter:innenorganisationen haben zahlreiche Forderungen gestellt und konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet. Dank ihnen hat sich in den letzten Jahren die Wohnungspolitik Berlins in eine sozialere Richtung entwickelt. Aber immer noch beherrscht der Mietenwahnsinn die Stadt.

Deshalb befragen Mieter:innenorganisationen die Spitzenkandidat:innen der demokratischen Parteien des Abgeordnetenhauses zu ihren Vorstellungen eine sozial gerechten Wohnungspolitik. Wie wird man den explodierenden Bodenpreisen Herr? Wie kann der soziale Wohnungsbau endlich refomiert werden, wie die Mieter:innenmitbestimmung ausgebaut werden? Und wie halten es die Parteien mit der Vergesellschaftung? Mitten im Wahlkampf wollen Mieter:innen von den Spitzenkandidat:innen wissen wie sie ein Berlin für alle von Verdrängung bedrohten und Ausgegrenzten gestalten wollen.

Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Berliner Mieterverein, den 27 Initiativen des mietenpolitischen Dossiers 2021, der Kampagne Deutsche Wohnen & Co. Enteignen und dem Initiativenforum Stadtpolitik Berlin organisiert.

Die Veranstaltung am 14. September, 19:30-21:00 Uhr, findet live in der Heilig-Kreuz-Kirche Kreuzberg (Zossener Str.65) vor Publikum statt.

Hier eine Aufzeichnung der Veranstaltung.

Zu Gast:

- Bettina Jarasch (Die Grünen)

- Klaus Leder (Die Linke)

- Franziska Giffey (SPD)

- Burkard Dregger (CDU)

- Sebastian Czaja (FDP)

Bundesweite Mietendemo 11.9.2021

Ob Frankfurt, Dresden, München, Leipzig, Berlin, Hamburg oder Köln: die Mieten steigen weiter – und das nicht nur in den großen Städten. Überall sind Menschen von explodierenden Mieten betroffen, werden zwangsgeräumt oder finden keine Wohnung. Die Wohnungslosigkeit nimmt weiter zu und damit auch die Zahl derer, die ganz ohne Unterkunft auf der Straße leben. Menschen mit geringem Einkommen, Alleinerziehende, Geflüchtete, von Rassismus und anderen Diskriminierungen betroffene Menschen, Rentnerinnen und Rentner, Menschen mit Beeinträchtigungen und junge Familien – viele trifft der alltägliche Mietenwahnsinn besonders hart.

Die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Demonstration hat für uns Priorität. Wir verfolgen die Entwicklung der Pandemie-Lage aufmerksam und sind darauf vorbereitet, unsere Planungen auch ggf. an eine mögliche Verschlechterung der Situation anpassen zu müssen. Wir werden Euch u.a. hier über eventuelle Veränderungen informieren.

Rückblick: ein fantastischer Garagensommer

Dieser Sommer war – wahrscheinlich – der letzte vor und in unserer Plangarage. Die Entwicklung des Geländes schreitet voran, bald wird neu gebaut und deshalb unsere heiß geliebt Garage abgerissen – wir haben es ja nicht anders gewollt. Deshalb haben wir es diesen Sommer noch mal Krachen lassen und in vier Veranstaltungen mit vielen Gästen über Stadtpolitik diskutiert, Weißweinschorle getrunken und getanzt. Hier ein paar Impressionen.

Viele Gäste versammeln sich vor den Plangarage…

…um spannenden Gästen zu lauschen, die mit uns über Mieter*innenmitbestimmung diskutiert oder auf 7,5 Jahre Stadt von Unten zurück geblickt haben.

Das netteste und bestausehendste Bar- und DJ-Personal Berlins sorgte für kalte Getränke und heiße Tanzmusik.

Der Regengott war und nicht immer hold, belohnte uns aber mit einem Regenbogen.

Große Revue „7 Jahre Kampf ums Dragonerareal“

27. August 2021

Schon seit mehr als sieben Jahren kämpfen wir bei Stadt von Unten gemeinsam mit zahlreichen Mitstreiter*innen auf die unterschiedlichsten Arten für bezahlbaren und demokratischen Wohn- und Gewerberaum auf dem sogenannten Dragonerareal. Gemeinsam haben wir Demos oder Mieter*innen organisiert, diverse Gärten aufgebaut und betrauert, Aktionen ausgeheckt und durchgezogen, Druck in und auf die institutionelle Politik gemacht, wissenschaftliche Seminare mit und über uns gemacht und 1000 Dinge mehr.

Deshalb wollen wir uns alle feiern – mit einer Revue als Rückblick auf sieben Jahre Stadt von Unten und Kampf ums Dragonerareal.

Wann: Freitag, 27.8., ab 19 Uhr

Wo: Plangarage

Was: Mit einer kleinen Auswahl unserer Mitstreiter*innen aus verschiedenen Abschnitten und zu verschiedenen Themen blicken wir gemeinsam auf diese Zeit zurück blicken. In öffentlichen Bargesprächen, Videos und Bildern entsteht eine bunte Revue und ein Abend des in schönen Erinnerungen Schwelgens. Im Anschluss gibt es Kaltgetränke und Musik.

Bitte 3G-Regeln beachten und Abstand halten!

Vergesellschaften und Demokratisieren – Perspektiven für eine neue Wohnraumversorgung

13. August 2021

Die zweite Stufe des Mietenvolksentscheids Deutsche Wohnen & Co enteignen ist geschafft! Die Berliner*innen werden im September über das Volksbegehren abstimmen können. Zeit für eine Reflexion zur Frage, wie es nach dem erfolgreichen Volksentscheid weitergehen soll. Was geschieht mit den Wohnungen nach der Enteignung, wie sieht eine wirkliche Vergesellschaftung aus? Diese Fragen müssen wir beantworten, damit im September die Berliner*innen ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle machen können. Das Bündnis kommunal & selbstverwaltet Wohnen und die Vergesellschaftungs-AG der Deutsche Wohnen Enteignen-Kampagne fordern mehr Mitbestimmungsrecht von Mieterinnen und Mietern, wenn es um ihren Wohnraum geht. Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt es bereits und wo liegen ihre Grenzen? Welche Chancen und Herausforderungen sind mit einer höheren Mitbestimmung von Mieter*innen verbunden? Welche Strukturen und Gremien benötigt sie? Müssen dann alle Mieter*innen ihre ganze Freizeit in diese Mitbestimmung stecken?

Die Veranstaltung findet am 13. August, 18:30 bis 20:00 Uhr, live vor Ort an der Plangarage auf dem Dragonerareal statt. Sie wird außerdem vom Torhaus Radio gestreamt. Im Anschluss an die Diskussion gibt es an der Garagenbar kalte Getränke und Musik von dem superstar soundsystem (20:00-22:00 Uhr) und/oder der SvU Djane GoodGirl. Diskutiert und tanzt mit uns den Garagensommer! Bringt Eure Freund*innen, Kolleg*innen, Lieben und Genoss*innen!

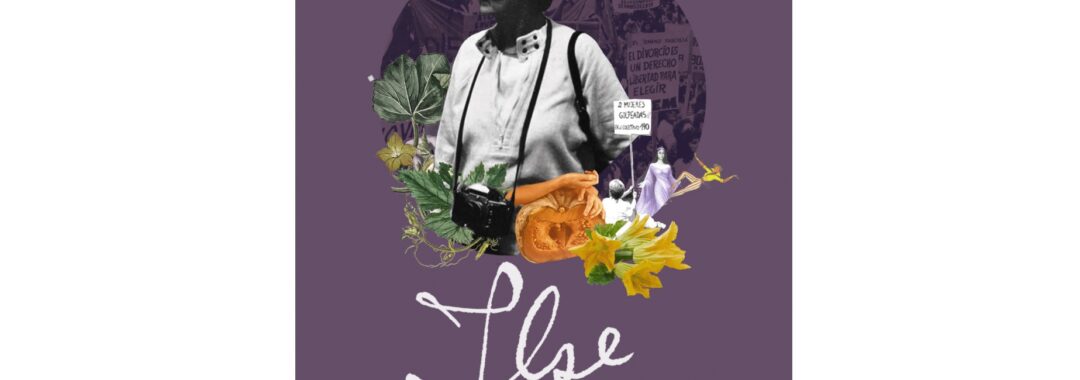

Doku „ILSE“ und DJane Goodgirl @Plangarage

Freitag, 16. Juli 2021

Um 20:00 Uhr zeigt die Regisseurin Liliana Furió ihren Dokumentarfilm ILSE. Der Film erzählt die sehr persönliche Geschichte einer beeindruckenden Grande Dame der Frauenliebe, die eine ganze Generation von argentinischen Frauen ermutigt, sich nicht weiter zu verstecken und ihr Sexualität frei zu leben. Spanisch mit dt. Untertiteln. Regie: Liliana Furió und Lucas Santa Ana. Die Regisseurin wird bei der Vorstellung anwesend sein und freut sich über anschließende Gespräche.

Im Anschluss legt SvU DJane Good Girl auf. Mit ihrem Mix aus Post-Punk, Hi nrj, Mutant-Disco, House und Techno wird sie den Abend abrunden. Kommt vorbei und feiert den Sommer mit uns!

Kundgebung: Beerdigung der Mitbestimmung in den Landeseigenen Wohnungsunternehmen, Beerdigung der sozialen Wohnraumversorgung?

Die Berliner SPD blockiert die Verabschiedung eines neuen Wohnraumversorgungs-gesetzes (WoVG), sperrt sich gegen die Mieter*innenmitbestimmung in den Landeseigenen Wohnungsunternehmen und rückt vom Kurs einer sozialen Neuausrichtung der Wohnraumversorgung ab. Deshalb tragen am 11. August um 11 Uhr Mieter*innen der LWU ihren Protest zur SPD-Landesparteizentrale in der Müllerstr.163 und beerdigen die Novelle des Wohnraumversorgungsgesetzes und damit die Mieter*innenmitbestimmung symbolisch bei deren Totengräbern.

Seit mehreren Jahren versuchte die rot-rot-grüne Landesregierung ein neues Wohnraum-versorgungsgesetz auf den Weg zu bringen. Seit eben so langer Zeit stellen wohnungspolitische Initiativen und Mieter*innen der LWU Forderungen zu sozialen und demokratischen Zielen auf, die dabei beachtet werden sollen. Unter Mitwirkung der Initiativgruppe der Berliner Mieterbeiräte und von Mieterräten der LWU wurde 2020 ein Vorschlag zur Novellierung des Wohnraumversorgungsgesetzes erarbeitet, der erstmals eine wirkliche Mitbestimmung der MBR in ihren. Quartieren vorsah (in dieser Dokumentation, S.26-29). Das Bündnis kommunal & selbstverwaltet Wohnen forderte die Anerkennung selbstinitiierter Mieter*innenorganisationen in den LWU und einen Ausbau von Mitbestimmungsmöglichkeiten. Auch die Gruppe Mietenvolksentscheid forderte mehr Beteiligung und Vorgaben für höhere Quoten geförderter Wohnungen bei Bestand und Neubau der LWU.

Für deren Durchsetzung haben die Initiativen in zahlreichen Treffen mit Vertreter*innen der LWU und der Regierungskoalition geworben, zuletzt auf dem Wohnungspolitischen Hearing mit den wohnungspolitischen Sprecher*innen der drei Parteien. Dort ist, wie auch schon vorher, deutlich geworden, dass die SPD eine Novellierung des WoVG aktiv blockiert und sich vor allem gegen die Aufnahme von Möglichkeiten der Mieter*innenmitbestimmung sperrt.

Diese Blockadehaltung deutet auf eine generelle Abkehr der SPD von der sozialeren Ausrichtung der Wohnraumversorgung durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen hin, wie sie bisher von der Regierungskoalition betrieben wurde. Sie reiht sich ein in eine Reihe solcher Schritte, wie die Berufung des mieter*innenfeindlichen Volker Härtig zum Vorstand der Wohnraumversorgung Berlin durch die SPD – gegen den ausdrücklichen Willen der Koalitionspartner. Oder das Hofieren von Vonovia und Deutsche Wohnen bei deren Fusion. Auch die Aussagen der Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey, lassen nichts Gutes für eine soziale Wohnungspolitik in einer neuen Legislatur erwarten.

Aus all diesen Gründen tragen Mieter*innen der Landeseigenen Wohnungsunternehmen ihren Unmut am 11. August, 11 Uhr, zur SPD. Auf einer Kundgebung beerdigen sie das Wohnraumversorgungsgesetz, die Mieter*innenmitbestimmung und die soziale Wohnraumversorgung, dort wo ihnen die Luft abgedreht wurde, nämlich bei der SPD.

Treffpunkt: 11 Uhr, Max-Josef-Metzger-Platz, Trauerzug zur Parteizentrale in der Müllerstr.163, Redebeiträge von: Initiativgruppe Berliner Mieterbeiräte, Bündnis kommunal & selbstverwaltet Wohnen, Mieterinitiative Mehringplatz West, Berliner Mieterverein

Die symbolische Beerdigung ist nur eine vorläufige. Auch in der nächsten Legislaturperiode werden Mieter*innen sich weiterhin lautstark für ihre Rechte einsetzen!

Wir veröffentlichen hier außerdem eine Pressemitteilung der Initiativgruppe Mieterbeiräte zum Thema:

Berliner Mietervertretungen Nebensache?

Berlin, 13. Mai 2021

Seit über 30 Jahre sind in den landeseigenen Wohnungsunternehmen (LWU) Berlins Mietervertreter tätig, die die Interessen von Mieter*Innen gegenüber den LWU wahrnehmen. Diese Mieterbeiräte (MBR) sind ehrenamtlich wirkende, demokratisch von den Mieter*Innen für 5 Jahre gewählte Vertreter, die aus den entsprechenden Quartieren kommen. Sie kennen ihre Kieze, die Bewohner und deren Freuden, Sorgen und Probleme. Ziel der Tätigkeit der MBR ist es dabei, immer einvernehmliche Lösungen für Probleme zu finden, bei Konflikten moderierend zu wirken, aber auch offensiv die Interessen der Mieter*innen zu vertreten.

Gesetzlich erwähnt sind die MBR gegenwärtig nur mit einem Satz im Wohnraumversorgungsgesetz Bln (WoVG) aus dem Jahr 2015. Er lautet: Neben den Mieterräten können gebietsbezogene Mieterbeiräte eingerichtet werden.

Seit dem Frühjahr 2020 wurde im Nachgang zu einer Anhörung der Mieterbeiräte im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wohnen des Abgeordnetenhauses intensiv an der Novellierung des WoVG gearbeitet, die gemäß dem Koalitionsvertrag noch vor Ende der Legislatur zum Gesetz werden soll, in dem dann auch die gesetzliche Verankerung der gleichberechtigten Stellung der Mieterbeiträte zu den Mieterräten in den LWU erfolgen soll. Es geht darum, die Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung der MBR im Interesse der

Mieter und der Gestaltung der Wohnverhältnisse zu garantieren und die Zusammenarbeit mit den LWU auf eine gesicherte einheitliche Stufe zustellen.

Dies scheint nun gefährdet zu sein.

Uns liegen Informationen vor, die darauf hindeuten, dass es eine Novellierung in dieser Legislatur nicht geben könnte oder sie von Kräften der jetzigen Koalition nicht gewollt ist. Die gesetzliche Festlegung von Rechten der Mitwirkung und Mitbestimmung wird von einigen nur kommerziell denkenden Entscheidungsträgern scheinbar als nicht zu duldender Eingriff in die Entscheidungsmacht gesehen. Es wird offenbar zu wenig erkannt, dass nur ein zufriedener Mieter in allen Dingen ein guter Mieter ist und Mietervertreter mit ihrem konstruktivem Herangehen an die Suche Lösungen ein unverzichtbare Hilfe dabei sind.

Wir Mitglieder der IniGr BMBR, die als ehrenamtliches Gremium aktiver Mieter*Innenvertreter aus den Quartieren der LWU am Text der Novellierung mit inhaltlichen Vorschlägen und Formulierungen aktiv mitgewirkt haben, sind zu tiefst über die mangelnde Bereitschaft von Politik und LWU enttäuscht, sich dieser Herausforderung zu stellen. Die derzeit gültigen „Leitlinien für die Arbeit der Mieterbeiräte und die

Zusammenarbeit mit den LWU“ und andere Vereinbarungen sind zwar eine Grundlage, nach der die MBR arbeiten können; sie stellen aber keine Gleichwertigkeit einer gesetzlichen Verankerung dar, wie das für die Mieterräte geregelt ist. Die Leitlinien aus dem Jahr 2018 sind als „Gutwill“ zwischen den LWU und den Mieterbeiräten ausgelegt und garantieren erst mit der Einfügung in eine gesetzliche Regelung wie einem überarbeiteten WoVG die Ausübung von Rechten und Pflichten der LWU und der inzwischen über 100 Mieterbeiräte mit über 300 Mitgliedern.

Als Vertreter dieser Mieterbeiräte der LWU fordert die IniGr BMBR, dass die Novellierung des

Wohnraumversorgungsgesetzes Bln (WoVG) verantwortungsbewusst und zielstrebig von den

Entscheidungsträgern des Senats, den politisch Verantwortlichen und der LWU zu einen erfolgreichen Abschluss geführt wird. Solche modernen Gesetzespassagen, wie sie die Tätigkeit der ehrenamtlich tätigen Mieterbeiräten befördern und flächendeckend ausweiten sollen, stehen Berlin gut zu Gesicht, wenn die Berliner Politik die soziale Komponente der Stadtentwicklung und des Wohnens glaubhaft fortführen will.

Initiativgruppe Berliner Mieterbeiräte

IniGr-BMBR@t-online.de